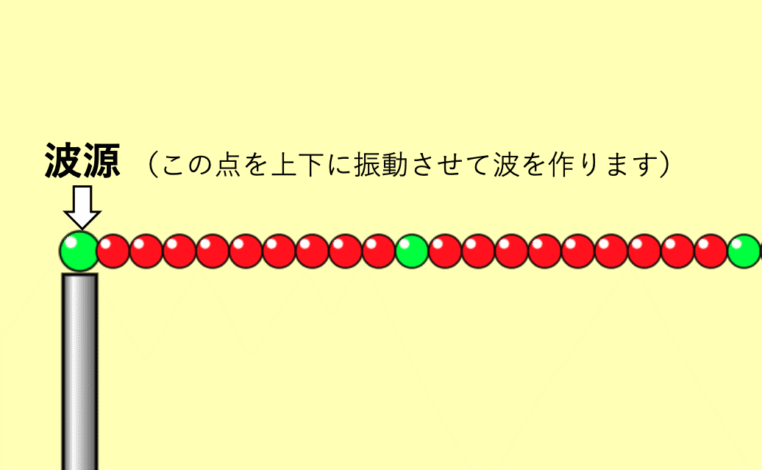

図の左端にある波源を上下に振動させます。真ん中の高さから、上→真ん中→下→真ん中と動かします。波源を動かし終えた瞬間の波形はどうなりますか?

さて、今回は選択肢がなかったね。

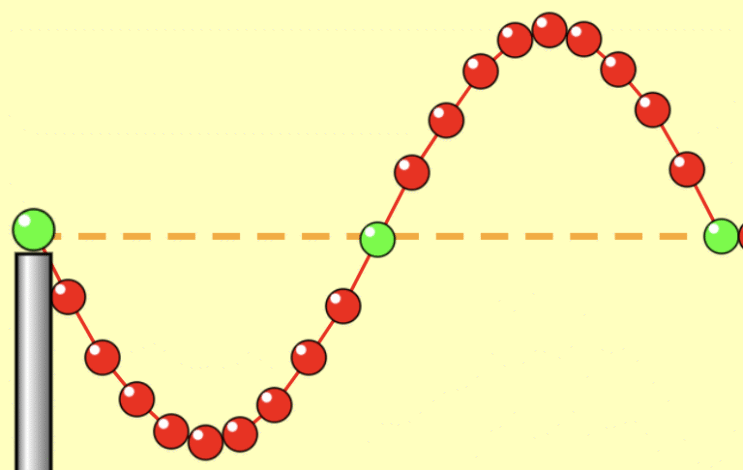

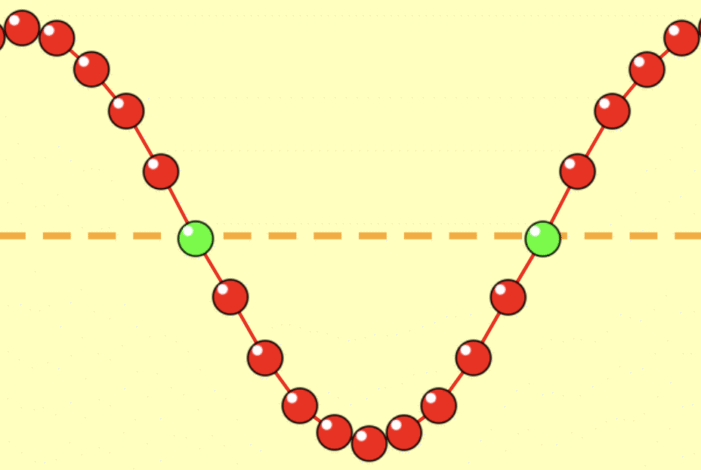

解答例は、次の図みたいな形だよ。

こんな形になるの?なんで〜?

媒質の振動が隣に、隣に…と伝わっていく現象が波だったよね。

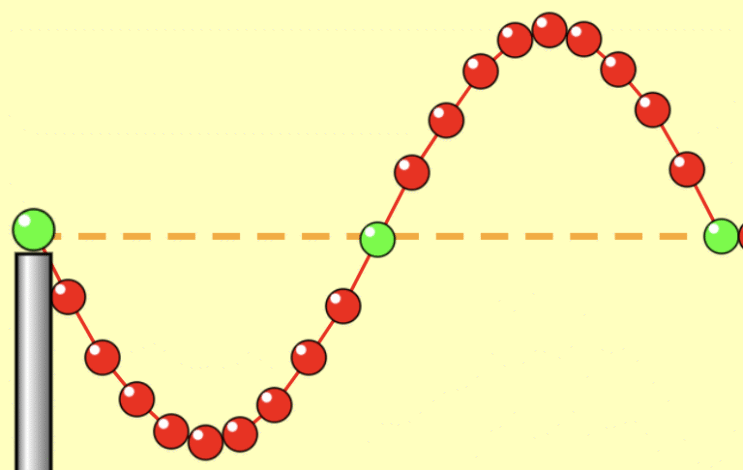

あと、今回は真ん中の高さから、上→真ん中→下→真ん中と動かしたよね?

だから、真ん中→上→真ん中の振動が先に伝わっていくよ。

下の動画みたいな感じね。

わかってきたかも!

先に山を作ってるから山が先に伝わって、そのあとで谷が伝わるんだ!

答えは、山が右側に、谷が左側に来ていればいいってことね。

そのとおり!

上の動画では、山が先、谷が後に伝わることをわかってもらうために、わざと間隔を空けているよ。

まだよくわからない人はシミュレーションのスロー再生がおすすめだよ。

ちょっとここまでのところで覚えておいてほしい知識を紹介するね。

この課題では、波源を「真ん中→上→真ん中→下→真ん中」と動かしました。このように、ある点が上下の両端を通って元の位置に戻ってくるとき、その点は1回振動したことになります。

(振動に着目して)1回振動するのに要する時間を周期といい、Tと表します。単位は秒が一般的で、記号は[s]です。

(時間に着目して)1sあたりに振動する回数を振動数といい、fと表します。単位はヘルツが一般的で、記号は[Hz]です。

振動数と周期には、f = 1/T の関係があります。たとえば、周期が0.5秒なら、1秒間に2回振動するので、振動数は2 Hzになります。

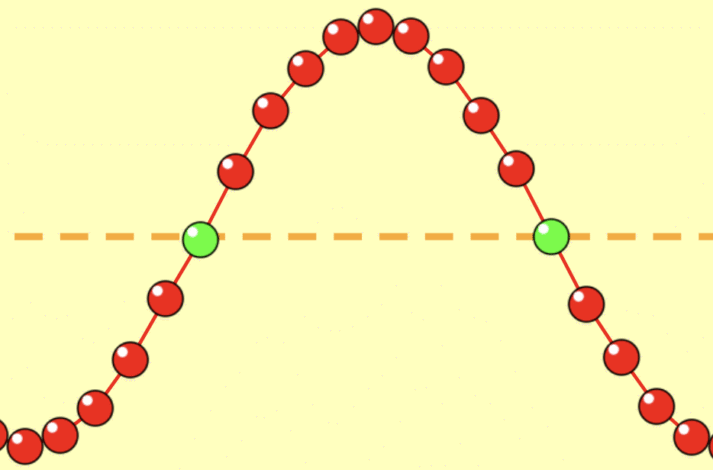

また、波源が1周期だけ振動すると、その間に波は波長(はちょう)分だけ進みます。波長とは山から次の山、谷から次の谷のように、波の形が同じになる2点の間の距離のことです(下図を参照)。波長はλ(ラムダ)と表します(ギリシャ文字です)。単位はメートルやセンチメートルが一般的で、記号は[m]、[cm]です。

まとめておくと次の通りです。

周期T:1回振動するのに要する時間(単位:秒 記号[s])

振動数f:1sあたりに振動する回数(単位:ヘルツ 記号[Hz])

波長λ:波1つ分の長さ(単位:メートル、センチメートル等 記号[m]、[cm])

図:波1つ分の長さ

私が真ん中の高さにある媒質だったら、隣に合わせて上、真ん中、下、真ん中って動けばいいのね?

そうやな。媒質は波源と同じを時間差でしてるってことやな。

ピグちゃん、「私が媒質だったら」っておもろい発想やな

体育祭のダンスも隣の人とちょっとズラして踊っちゃおうかな

アレンジ効かせて

それ、ただの変な人やで

おすすめの設定だよ!

・端がない場合 →波が反射してこない

・自動(正弦波) →きれいな波が作れる

・スロー再生 →初期設定だと波が速い

・張力:真ん中 →ちょうどいい大きさの波が作れる

・減衰度:0 →振幅が小さくならない

下のリンクでおすすめの家庭教師や塾を紹介しています。無料体験を申し込んでいただくと、「物理独学」にも少しだけ報酬が入ります(読者の負担は一切ありません)。ブログ運営の励みになりますので、よろしければご利用ください。安心感があって、総合的におすすめの塾のみを選んで紹介しています。

ストレートな宣伝やなぁw

👉👉👉ご自身に合った家庭教師や個別指導・オンライン塾を探している方は、リンク先の記事を参考にしてみてください。

このシミュレーションは PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder によって提供されています。

© University of Colorado Boulder, licensed under CC BY 4.0

https://phet.colorado.edu/